Las fábulas pueden ser consideradas como la forma más

antigua de la literatura infantil. Su uso viene desde la antigua Sumeria,

pasando por la India, Grecia, Roma, y a lo largo y ancho de la Cristiandad

medieval. La intención aleccionadora de las fábulas es proverbial, (y no solo

para los niños, por cierto) y su arcaica, pero eficaz estructura descansa en

todos los casos en la presentación de una historia alegórica e interesante con

personajes atractivos, generalmente en forma de verso y, con

frecuencia, haciendo uso de protagonistas animales de caracteres antropomórficos

que tratan de dar una lección de comportamiento moral a través del ejemplo. Una

moraleja, vamos; como decía Castellani, “una moral chiquitita”. En este

sentido la potencia de la fábula ha estado siempre en la forma en que permitía

combinar la instrucción con el placer de una breve narración.

Hoy en día puede que se consideren

en desuso (por eso de la libertad de pensamiento y la huida de todo tono

aleccionador), pero al parecer era un elemento central en la educación de los

infantes romanos y medievales. Y quizás haya que volver a ellas en algunos

aspectos, pues la instrucción y el deleite sabiamente combinados pueden ser

caminos adecuados para la Verdad.

Al respecto dejó dicho Chesterton:

“Ya sea que las fábulas comenzaran con Adán o con Esopo; que fueran

germanas o medievales, como Reynard el Zorro, o francesas y del Renacimiento,

como las de La Fontaine, el resultado, en todas partes, es esencialmente el

mismo: que la superioridad es insolente porque es siempre accidental; que el

orgullo precede a la caída; que algunas veces se tiene demasiada astucia. No se

hallarán otras leyendas sino estas grabadas en las rocas por la mano del

hombre. Hay fábulas de diversas clases y épocas, pero con una sola moral,

porque de todas las cosas se deduce una moral única.”

Las más conocidas fábulas y que con

más asiduidad han sido presentadas al público infantil han sido las del griego

Esopo, el romano Fedro, el francés La Fontaine y los españoles Iriarte y

Samaniego. Aquí hablaremos brevemente de algunas de ellas.

Fábulas de Esopo

Las fábulas de Esopo son

probablemente las fábulas de las fábulas. Decía Chesterton que “Esopo encarna un epigrama no raro en la

historia humana; su fama es aún más merecida porque nunca la mereció. Los

fundamentos firmes del sentido común y las astucias tomadas de un sentido poco

común que caracterizan a todas las fábulas no le pertenecen, sino que

pertenecen a la humanidad”. Sin embargo Esopo -si es que existió- tuvo el acierto, y la fortuna

para nosotros, de recopilarlas y darles forma. No obstante, el

acervo hoy día atribuido a Esopo fue enriquecido a lo largo del tiempo con

contribuciones, esfuerzos e ingenios de varios otros.

|

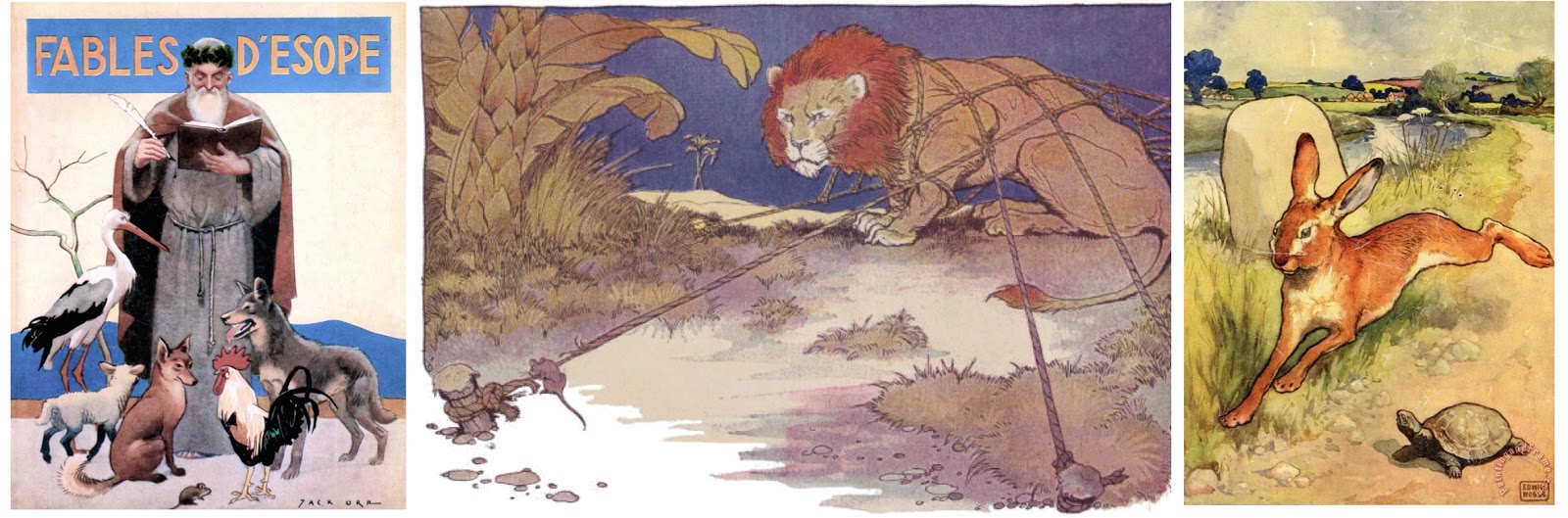

| Portada de Arthur Rackham (1867-1939) para Las Fábulas de Esopo. |

Desde la Antigüedad estas fábulas

han recorrido, de forma original o espuriamente a manos o con nombres

impostados, las infancias de múltiples generaciones. Al tiempo que las entretenían les proporcionaban instrucción a través de narraciones mundanas moralizantes sobre

cómo vivir en la tierra. De esta manera se complementaba la instrucción religiosa

de los catecismos sobre cómo vivir para llegar al Cielo (John Locke sostuvo que

en su época sólo había dos libros disponibles que eran adecuados para la

educación de los niños: las fábulas de Esopo y la recopilación de fábulas del

medievo que se recogía bajo la autoría de Raynard el zorro).

|

| Ilustraciones de Jack Orr (1890-1961), Milo Winter (1888-1956) y Edwin Noble (1976-1941). |

Fábulas de La Fontaine

|

| Ilustración de Maurice Boutet de Monvel (1850-1913). |

La Fontaine era católico por lo que

era de esperar que sus fábulas trasluciesen esa catolicidad (fueron calificadas

de divinas por Madame de Sevigné, aunque ciertamente por sus otras fábulas, las

Fábulas libertinas, no parezca

merecer esa distinción). Y así es, La Fontaine extrae -como es tradición en

este género-, una enseñanza de cada historia, pero así y todo pueden desprenderse

de la totalidad de la obra ciertas ideas madre; estas son, primero, aquella que

señala que hay que tomar el mundo tal cual es, pues así lo ha hecho Dios y así

lo gobierna Dios, por tanto para nosotros está el vivir en él y hacer de él un

escenario de nuestra redención (Eclesiástico, 11,14, “Las cosas buenas y malas, la vida y la muerte, la pobreza y las

riquezas provienen de Dios”). Que no debemos abusar de unos ni

aceptar ser las víctimas de otros (Nuestro Señor nos incitó a “ser sencillos como las palomas y sabios

como las serpientes”, Mateo, 10,16). Por último se nos insta

a adoptar una actitud activa ante el mundo, “Ustedes

los inexpertos, ¡adquieran prudencia!/ Ustedes los necios, ¡obtengan

discernimiento!” (Proverbios, 8,5).

|

| Ilustración de Boutet de Monvel (1850-1913). |

Muy recomendable.

En cuanto a la versión, cierto es que hay muchísimas en el mercado, pero

resulta difícil acompañarlas de una ilustración a la altura. La que más nos ha

gustado en casa es la versión que hizo Maurice Boutet de Monvel, -la ilustración que he

elegido proviene del libro-, pero aunque se pueden adquirir a precio muy asequible

en su idioma original, no conozco que se hayan traducido al castellano. También

se han publicado las fábulas con ilustraciones de Gustav Doré en distintas

ediciones (por ejemplo Edimat Libros S.A., a un precio razonable).

Las fábulas de Iriarte y Samaniego

En el siglo XVIII Tomás de Iriarte y Félix María Samaniego retomaron la tradición fabuladora escribiendo

recopilaciones de fábulas que recogen tanto las influencias clásicas de Esopo o

Fedro cuanto las orientales, llegadas a través de la invasión musulmana de la

mano de colecciones hindúes como la del Panchantra

y el Kalila y Dimna.

Samaniego, en sus Fábulas en verso castellano, realizó una entretenida disección de los

defectos humanos en 257 pequeñas fábulas, dispensándola en un tono ingenuo que

escondía parcialmente, solo parcialmente, su implacable crítica.

Un ejemplo del ingenio de este autor

es su breve fábula titulada El labrador y

la Providencia, que encanta y divierte a mis hijas.

“Un labrador reposaba pacífico debajo de una encina. ¿Por qué la

Providencia, decía, puso a la ruin bellota en elevado sitio... Y no a la

calabaza?... Cayendo una bellota le dio en las narices...”

Por su parte Iriarte en sus Fábulas literarias da a la temática de

la fábula un giro, y al inventario de verdades prácticas generales de toda

fábula, añade las referidas al arte poética y a sus reglas esenciales con el

fin de elaborar una especie de ética creadora.

En El asno y la flauta, Iriarte invita a los lectores a percibir algo

acerca del éxito desordenado en el arte. La fábula

funciona al abrir nuestros ojos a un hecho de la vida al que estar atento.

Sin saber del arte

Muchos burros hay,

Que una vez aciertan

Por casualidad.

|

| Ilustraciones de las fábulas de Samaniego de J. J. Grandville (1803-1847) y de las de Iriarte de Marco en una edición de Calleja de 1893. |

Hay muchísimas ediciones de estas fábulas, aunque puede destacarse la que recientemente ha lanzado la Editorial Espuela de Plata de las fábulas de Samaniego con las magnificas ilustraciones de Grandville.

Epílogo

Cuando las fábulas tuvieron que

compartir el corazón y la imaginación de los niños con los cuentos de hadas, allá

por finales del siglo XVIII, comenzó su lento declive. Confieso que sé porqué…

y mis hijas también. Chesterton pensaba lo mismo. No me resisto a plasmar aquí

su opinión:

“Pero la fábula y el cuento de hadas son completamente diferentes entre

sí. Son muchos los elementos que marcan la diferencia, siendo el más claro de

todos el que no puede ser buena una fábula si intervienen en ella seres

humanos; y que sin estos, no puede haber cuento de hadas que sea bueno.

Esopo o Babrio (cualquiera que fuera su nombre) comprendía que, en una

fábula, debían ser impersonales todos los que en ella intervinieran. Debían ser

como lo abstracto en álgebra, o como las piezas del ajedrez. El león debe ser

más fuerte que el lobo, del mismo modo que cuatro es siempre el doble de dos.

El zorro de la fábula debe moverse en línea torcida, lo mismo que el caballo de

ajedrez. La oveja de la fábula debe avanzar paso a paso como el peón sobre el

tablero. La fábula no admite tortuosos capitanes de peones, no permite lo que

Balzac llamó “la rebelión de la oveja”.

El cuento de hadas, por el contrario, gira siempre en torno de la

personalidad humana. Sin héroes que combatieran con los dragones, no sabríamos

que existían dragones. Sin los aventureros que naufragaran en la costa de la

isla desierta, esta habría permanecido ignorada. Si el tercer hijo del molinero

no hubiera descubierto el jardín encantado donde las siete princesas se

hallaban heladas y blancas, estas habrían continuado en ese mismo estado en el

jardín hechizado. Sin príncipe que despertara a la Bella Durmiente, ella

seguiría durmiendo. Las fábulas se basan en la idea opuesta: que todas las

cosas subsisten por sí mismas, y en cualquier caso hablarán por sí mismas. El lobo

será siempre lobo y el zorro, zorro.

Por eso creo en la superioridad de

los cuentos de hadas, por su mayor complejidad, por su mayor profundidad… por

su mayor humanidad.

No obstante, creo que las fábulas

pueden seguir ejerciendo su función original: entretener e instruir. Espero que

así sea.

Comentarios

Publicar un comentario